Waarom een duurzaam mobiliteitsbeleid ontwikkelen?

Milieu, economie en regelgeving

Milieukwesties: verminderenkoolstofvoetafdruk en anticiperen op de toekomst

Le De transportsector blijft de grootste uitstoter van broeikasgassen in Frankrijk. In 2018 heeft dekoolstofvoetafdruk van passagiersvervoer bedroeg bijna 2,9 ton CO₂ per persoonterwijl de De gemiddelde jaarlijkse CO₂-uitstoot per persoon in Frankrijk wordt geschat op 9,2 ton..

Voor bedrijven met wagenparken is deDit is een grote uitdagingelke thermisch voertuig in omloop heeft een aanzienlijke impact op de totale koolstofvoetafdruk.

Dus het opzetten van een duurzame mobiliteitsbenadering maakt mogelijk deze voetafdruk verkleinen, d'luchtkwaliteit verbeterenen reageren op de groeiende sociale druk rond MVO-kwesties.

Economische uitdagingen: budgetten optimaliseren en prestaties verbeteren

Daarnaast betekent het integreren van duurzame mobiliteit in de vlootstrategie ook denk aan efficiëntie en besparingen. Gemiddeld, elk Frans huishouden besteedt €5.000 per jaar aan een auto, goed voor 10 tot 12% van het budget. Voor een bedrijf zijn er naast de directe kosten (brandstof, aankoop, onderhoud) nog een aantal andere kosten, zoals talrijke indirecte kostenbelastingen, sociale premies, parkeren... maar ook de verborgen kosten van absenteïsme door ongevallen in het woon-werkverkeer.

Tegelijkertijd is de overgang naar meer verantwoorde mobiliteit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (vaak onderhevig aan onvoorspelbare prijsstijgingen) en gebruikerskosten op lange termijnEen geëlektrificeerd wagenpark levert aanzienlijke besparingen op brandstof en onderhoud op.

Regelgevingskwesties: voldoen aan een steeds strenger wordend kader

Op het gebied van regelgeving, sinds 1 januari 2024De Franse wetgeving vereist dat bedrijven met meer dan 100 voertuigen ten minste 20% van hun vernieuwingen met lage of zeer lage emissie voertuigen. Deze verplichting zal toenemen tot 70% vanaf 2030. Bedrijven die niet aan deze quota's voldoen, staan bloot aan de volgende risico's jaarlijkse stimuleringsbelastingen en een milieurapportagesystemen versterken.

Zie ook ons artikel :

Tegelijkertijd is dezelfde Wet Oriëntatie Mobiliteit (LOM) is nu verplicht voor alle bedrijven met meer dan 50 werknemers op dezelfde locatie, de opname, tijdens de verplichte jaarlijkse onderhandelingen, van concrete maatregelen om het woon-werkverkeer te verbeteren en groener te maken. In de loop van deze gids zullen we dit alles in meer detail bekijken.

Zie ook ons artikel :

Duurzame mobiliteit als motor voor bedrijfsprestaties

Een directe impact op operationele efficiëntie en concurrentievermogen

Tegen 2025 zal duurzame mobiliteit een drijvende kracht zijn achter diepgaande veranderingen.

Programma's zoals de pakket duurzame mobiliteit (MKZ), overgenomen door 65% van grote bedrijven en aanbieden tot €900 per werknemer/jaar tegen 2025Dit zijn de gemiddelde vermindering van 3,2 ton CO₂ per werknemer per jaar maar ook een aanzienlijk belastingvoordeel op het mobiliteitsbudget. Maar bovenal bieden ze nieuwe flexibiliteit in vlootbeheerdankzij aanpasbare digitale oplossingenOp deze manier passen managers het mobiliteitsbudget aan de werkelijke behoeften aan en optimaliseren ze elke transportinvestering. Deze FMD wordt verderop in dit artikel in meer detail uitgelegd.

Deze flexibiliteit, in combinatie met de groei in alternatieve oplossingen (fietsen, carpoolen, enz.), heeft het mogelijk gemaakt om een breed scala aan diensten aan te bieden, elektrische voertuigen...), houdt de bedrijfskosten onder controle. Een middelgroot bedrijfin reizen verminderen met 10%, kan bijna €100.000 per jaar besparen op zijn mobiliteitskosten, terwijl dit is de 2e grootste post na loonlijst.

Het werkgeversmerk versterken en talent aantrekken

Een duurzame mobiliteitsstrategie verhoogt ook de aantrekkelijkheid van een bedrijf. Meer 8 van de 10 talenten geven tegenwoordig de voorkeur aan werkgevers die zich inzetten voor verantwoordelijke actieen de groene mobiliteit wordt een onderscheidend criterium tijdens de aanwerving. Met andere woorden, door de levenskwaliteit te verbeteren door de stress op de weg te verminderen, kan debedrijf bouwt werknemersloyaliteit op en beperkt absenteïsme in verband met woon-werkverkeer.

Zie ook ons artikel :

De basisprincipes van duurzame mobiliteit in vlootbeheer begrijpen

Definitie en belangrijkste principes van duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit verwijst naaralle oplossingen en strategieën om zakenreizen te combineren met een vermindering van de impact op het milieu en de welzijn van personeel. Het is gebaseerd op twee belangrijke pijlers:

- L'gebruik van vervoermiddelen met een lage uitstoot (elektrische/hybride voertuigen, autodelen, zachte mobiliteit)

- L'stroomoptimalisatieDit zal mensen aanmoedigen om onnodige verplaatsingen en afhankelijkheid van privé-auto's te beperken.

Uitstoot van broeikasgassen verminderen

Le De transportsector alleen al is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) in Frankrijk.. De inzet is daarom strategisch voor bedrijven: elke bedrijfsauto en elke gemotoriseerde reis draagt bij aan het vergroten van de collectieve CO2-voetafdruk.

De Europese Unie legt een 15% minder CO₂-uitstoot van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen tegen het einde van 2025. (vergeleken met 2019). In Frankrijk is de Nationale koolstofarme strategie wil transportgerelateerde uitstoot verminderen met 28% tegen 2030Dit dwingt wagenparkbeheerders om hun praktijken snel te transformeren.

Voor wagenparkbeheerders is deze beweging dus deeen kans om zichzelf te positioneren als een verantwoordelijke, baanbrekende spelerElke beslissing over de samenstelling van het wagenpark, de training van chauffeurs of de keuze van digitale hulpmiddelen wordt een verdere stap in de richting van mobiliteit voor de toekomst.

Alternatieve vormen van vervoer bevorderen

Duurzame mobiliteit gaat niet alleen over het kiezen van een groenere brandstof: het gaat ook over actieve bevordering van alternatieven voor de eigen auto. Voor wagenparkbeheerders bieden deze oplossingen kansen om hun organisatie te versterken, kosten te beheersen en grote milieu-uitdagingen aan te gaan.

In eerste instantie is de openbaar vervoer (bus, tram, metro of trein) zijn vaak de belangrijkste de voorkeursoplossing in stedelijke en voorstedelijke gebieden. Tegen 2025, 41% van de Fransen gebruikt deze vervoersmiddelen regelmatig voor woon-werkverkeerzelfs als de blijft onder het Europese gemiddelde (58%). Voor het bedrijf zal het aanmoedigen van deze praktijk :

- autoverkeer,

- verontreinigende emissies

- en de stress van files.

Opgemerkt moet worden dat het gebruik van het openbaar vervoer ook door werknemers wordt vergemakkelijkt dankzij geheel of gedeeltelijk door de werkgever betaalde abonnementenzijnde een sociaal voordeel om het werkgeversmerk te versterken.

Ten tweede is de marche en de fiets behoren tot de meest deugdzame middelen. In 2025, 32% van de Fransen gebruikt wekelijks een fietsen bijna de helft (57%) een fiets bezitten, conventioneel of elektrisch.

Voor de ritten van minder dan 5 kmZonder uitstoot, met een betere levenskwaliteit op het werk en minder ziekteverzuim dankzij de gezondheidsvoordelen, zijn deze vervoersmiddelen onverslaanbaar. Veel bedrijven investeren nu in bedrijfsfietsenparkenvoornamelijk elektrisch, en installeren veilige schuilplaatsen of laadstations.

💡Wist u dat ? Lopen is nog steeds het meest universele vervoermiddel: 91% van de Fransen loopt regelmatig, en het is ideaal om van het werk naar een station of halte van het openbaar vervoer te gaan.

Last but not least groeit het autodelen met de steun van speciale platforms en overheidsstimulansen. Hoewel 13% van de Fransen zal het in 2025 gebruikende De overheid streeft naar 3 miljoen dagelijkse ritten in 2027, vergeleken met 900.000 in 2025. vandaag.

Carpoolen stelt u in staat om :

- kosten delen,

- de cohesie tussen collega's versterken,

- de druk op het parkeren verminderen,

- maar ook de uitstoot per gebruiker aanzienlijk verminderen.

Het maakt ook de weg vrij voor nieuws vormen van solidariteit en wederzijdse hulp binnen bedrijven en tussen werknemers van verschillende bedrijven in dezelfde economische zone.

Door alternatieve vormen van transport te promoten, kunnen we de positieve gevolgen voor het milieu maximaliseren en tegelijkertijd directe economische voordelen behalen:

- Uitstoot van broeikasgassen verminderen door soloritten met de auto te beperken.

- Verbetering van QWL (kwaliteit van leven op het werk), een belangrijke factor bij het aantrekken en behouden van personeel.

- Bedrijfskosten verlagen met betrekking tot brandstofvergoedingen, onderhoud en parkeren.

Het wagenpark optimaliseren en vernieuwen

Zoals hierboven uitgelegd, is de Mobiliteitsoriëntatiewet (LOM) heeft de vernieuwing van bedrijfswagenparken versneld: elke vernieuwing van het wagenpark in grote bedrijven moet een een groeiend aandeel voertuigen met een lage uitstoot.

Le de wettelijke drempel wordt verhoogd naar 40 % in 2027 (vergeleken met 20% vandaag), met een hogere financiële boetes voor niet-naleving : uitsluiting van overheidsopdrachten en boetes tot 1 % van de omzet voor bedrijven die hun doelstellingen voor het "vergroenen" van hun wagenpark niet halen.

Ook van belang Sinds Maart 2025alleen de elektrische of waterstofvoertuigen zijn opgenomen in de wettelijke quotaPlug-in hybrides worden nu uitgesloten van de officiële berekening van het groene wagenpark.

Deze vernieuwingsstrategie wordt weerspiegeld in de marktcijfers: tegen 2025 zal de elektrische en hybride voertuigen zijn goed voor respectievelijk 20 % en 40 % van de nieuwe inschrijvingen in het wagenparkvoor een resterende 40 % gereserveerd voor verbrandingsmotoren. Meer in het algemeen, 21,8 % van de bedrijfsaankopen betreft nu elektrische of plug-in hybride voertuigenen al 1 op de 3 bedrijven heeft de nalevingsdrempels van het LOM bereikt.

De Franse vloot heeft nu in totaal bijna 1,3 miljoen elektrische voertuigen (en 2 miljoen elektrische/hybride), d.w.z. 2 tot 3 % van het nationale parkMaar dit momentum versnelt jaar na jaar.

Het verband met CSR-beleid en total cost of ownership management

De duurzaam mobiliteitsbeleid in het hart van MVO. Het biedt een antwoord op drie grote uitdagingen:

- Milieu Vervuiling, verbruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van broeikasgassen verminderen.

- Sociaal De levenskwaliteit op het werk verbeteren door de stress en vermoeidheid die gepaard gaan met reizen te verminderen (30% van de werknemers zegt dat woon-werkverkeer een negatieve impact heeft op hun levenskwaliteit), en inclusieve mobiliteit bevorderen.

- Zuinig Rationaliseer de directe en indirecte vlootkosten, voldoe aan de voorschriften en verbeter het imago van de werkgever.

In dit opzicht zijn bedrijven die duurzame mobiliteit in hun CSR-strategie integreren beter uitgerust om milieu-uitdagingen aan te gaan, hun aantrekkelijkheid te verbeteren en te profiteren van een onderscheidende positionering in de ogen van zowel klanten als talent.

Tegelijkertijd is de controle over de totale eigendomskosten (TCO) wordt in deze context essentieel. Ter herinnering, TCO houdt rekening met :

- De aankoop- of leaseprijs van het voertuig.

- Brandstof-, onderhouds-, verzekerings- en belastingkosten.

Zie ook ons artikel :

Dankzij de overgang naar schonere auto's en geoptimaliseerd gebruik is het mogelijk om de totale kosten verlagen en tegelijkertijd voldoen aan de prestatie-, nalevings- en verantwoordelijkheidsdoelstellingen.

Kortom, door de grondbeginselen van duurzame mobiliteit te begrijpen en toe te passen, kunnen wagenparkbeheerders de middelen om concrete actie te ondernemen voor de toekomst van uw bedrijf en uw werknemers. Deze aanpak is verre van beperkend en blijkt een echte een hefboom voor innovatie en duurzame waardecreatie.

Hoe een duurzaam mobiliteitsbeleid opbouwen

Fase 1 - Mobiliteitsanalyse: reispraktijken en -behoeften analyseren

De eerste belangrijke fase in het opbouwen van een effectief duurzaam mobiliteitsbeleid is het uitvoeren van een mobiliteitsanalyse. In deze fase wordt een een nauwkeurige en precieze "momentopname" van de reisgewoonten en -beperkingen binnen uw bedrijfDit is een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van relevante initiatieven die zijn afgestemd op de realiteit ter plaatse en op uw MVO-doelstellingen.

Gegevensverzameling en analyse

→ Gestructureerde en gedragsgegevens verzamelen

De diagnose richt zich op twee hoofdgebieden:

- Le structureel deel lijsten mobiliteitsinfrastructuur en -diensten toegankelijkheid van de locatie (openbaar vervoer, fietspaden), beschikbaarheid van parkeerplaatsen, netwerk van elektrische oplaadpunten, autodeel- of carpooldiensten, bestaand wagenpark met de kenmerken ervan (motor, Crit'Air-klasse, leeftijd van de auto's), dienstregelingen en capaciteit van groepen.

- Le gedragscomponent is gericht op een gedetailleerd begrip van reispraktijken van werknemers, leveranciers en bezoekers Dit omvat de gebruikte vervoerswijzen voor elk type reis, frequenties, dienstregelingen, afgelegde afstanden, woonplaatsen, mogelijkheden voor carpoolen en openheid voor veranderingen in de praktijk. Deze gegevens worden verzameld door middel van anonieme enquêtes, tellingen van in- en uitgangen, kaarten van woonplaatsen en een analyse van de bezettingsgraad van parkeerplaatsen.

→ Bereikbaarheid en verkeersstromen analyseren

Het toegankelijkheidsonderzoek omvat alle mobiliteitsopties rond de locatie beoordelen (busroutes, treinstations, fietspaden, veilige voetpaden, enz. eventuele obstakels :

- Tijdelijk (ongeschikte roosters),

- fysiek (gebrek aan faciliteiten),

- of economisch (onbetaalbare kosten voor werknemers).

Tegelijkertijd, woon-werkverkeer en zakelijke stromen analyseren wordt gebruikt om afstanden, reistijden, geografische groepen, gebruikspercentages van verschillende vervoerswijzen en werknemersprofielen die specifieke aandacht vereisen (geïsoleerde personen, atypische werktijden, enz.) gedetailleerd in kaart te brengen.

Een bedrijf zal bijvoorbeeld vaak ontdekken dat meer dan 50% van de werknemers woont op minder dan 30 minuten fietsen of reizen met het openbaar vervoermaar blijven de auto gebruiken bij gebrek aan informatie of zichtbare alternatieven.

→ Uitwisseling en interne dialoog aanmoedigen

Het opbouwen van deze diagnose is ook een collectieve handeling Betrek personeelsvertegenwoordigers, mobiliteitsmedewerkers, personeelszaken en, waarom niet, externe belanghebbenden (vervoersvakbonden, lokale overheden) erbij.

Deze gezamenlijke aanpak garandeert beter begrip van de werkelijke behoeften en moedigt toekomstige naleving van het mobiliteitsplan aan.

→ Gericht op modal shift en impactvermindering

Aan het einde van dit werk heeft het bedrijf :

- Van een een duidelijk beeld van de huidige modal split (bijv. 70% alleen auto, 15% openbaar vervoer, 10% carpoolen, 5% fietsen/wandelen).

- D'bedrijfsindicatoren om verandering te beheren, zoals het potentieel voor modal shift naar fietsen of openbaar vervoer, de identificatie van "black spots" op het gebied van mobiliteit of de behoefte aan ondersteuning bij ecomobiliteit.

- Van bruikbare gegevens om concrete doelstellingen te bepalen en de resultaten te meten (vermindering van het aantal alleen afgelegde kilometers, vermindering van de CO₂-uitstoot, verbetering van de stiptheid, tevredenheid van de werknemers, enz.)

Deze aanpak is verre van theoretisch, maar is de norm geworden: volgens ADEME, 53% van de bedrijven die een mobiliteitsdiagnose hebben uitgevoerd, slagen erin hun CO₂-uitstoot gerelateerd aan reizen in 3 jaar met meer dan 12% te verminderenterwijl QWL wordt verbeterd en de uitgaven worden gerationaliseerd.

Identificatie van verbeterpunten en problemen die specifiek zijn voor het bedrijf

Na het verzamelen en analyseren van gegevens over de mobiliteitspraktijken van het bedrijf, is de volgende stap van vitaal belang: nauwkeurig de verbeterpunten en uitdagingen voor uw organisatie identificeren. Dit werk stelt de wagenparkbeheerder in staat om zijn beleid voor duurzame mobiliteit aan te passen aan de realiteit op het terrein en om de algehele prestaties te maximaliseren en tegelijkertijd aan de verwachtingen van de werknemers te voldoen.

De mobiliteitsdiagnose brengt vaak onvermoede gebieden voor vooruitgang aan het licht. Enkele van de meest voorkomende zijn :

- Onder- of overgebruik van bepaalde voertuigenTot 30% van de voertuigen van een wagenpark kan slecht worden gebruikt of ongeschikt zijn voor hun taken, waardoor onnodige kosten en vermijdbare emissies ontstaan.

- Niet-geoptimaliseerde routes en reistijden Gemiddeld kan het optimaliseren van routes het brandstofverbruik en de bijbehorende uitstoot met 15% verminderen, terwijl de productiviteit van het team toeneemt.

- Slechte rijgewoonten Boord-telematica: Riskant gedrag (te snel rijden, plotseling remmen, stoppen met draaiende motor, enz.) eist een zware tol van onderhoud, brandstof en veiligheid. Boord-telematica kan deze praktijken identificeren en corrigeren, waardoor de onderhoudskosten met 10 tot 20% dalen.

- Laag gebruik van alternatieve vervoerswijzen Wanneer de privé-auto de overhand heeft, is dat vaak te wijten aan een gebrek aan alternatieven of steun voor verandering. De modal shift is vaak lager dan 10% zonder stimuleringsbeleid.

Natuurlijk variëren de problemen die moeten worden aangepakt afhankelijk van de grootte van de vloot, het type bedrijf, de geografische locatie en het profiel van de teams.

Fase 2 - Doelstellingen en sleutelindicatoren definiëren

SMART-doelstellingen bepalen

Na de mobiliteitsdiagnose is de volgende essentiële stap duidelijke, motiverende en vooral haalbare doelstellingen definiëren. Om de effectiviteit en consistentie van de aanpak te garanderen, raden wij aan om de SMART methodeSpecifiek, Meetbaar, Haalbaar, Realistisch en Tijdgebonden.

Met de SMART-methode kunnen wagenparkbeheerders algemene intenties doorgeven (in dit geval "uitstoot verminderen") concrete, beheersbare en gedeelde ambities. Dit bevordert de betrokkenheid van het team, geeft elke speler een gevoel van verantwoordelijkheid en maakt het gemakkelijker om de voortgang in elk stadium van de uitrol te controleren.

Hier volgen enkele voorbeelden van SMART-doelstellingen voor duurzame mobiliteit:

→ CO₂-emissies verminderen :

- Specifiek: De CO₂-uitstoot van het wagenpark verminderen.

- MeetbaarTotale uitstoot verminderen met x % tegen jaar x in vergelijking met jaar x.

- BereikbaarJaarlijkse groei dankzij de integratie van hybride/elektrische voertuigen en optimalisatie van routes.

- RealistischGebaseerd op het huidige potentieel voor vergroening en optimalisatie van de vloot, in lijn met de ingezette middelen.

- Tijdelijk gedefinieerdDe doelstelling voor een bepaald jaar halen, met kwartaalevaluaties.

→ Kostenbeheersing (TCO) :

- SpecifiekVerlaag de totale eigendomskosten.

- MeetbaarDe bedrijfskosten de komende 12 maanden met x % verlagen.

- BereikbaarDankzij telematica, ecorijden en rationalisering van het wagenpark.

- RealistischVoorlopige identificatie van besparingsbronnen op onderhoud, brandstof en huur.

- Tijdelijk gedefinieerdMaandelijkse beoordeling met automatische rapportage, analyse aan het einde van het jaar.

→ Tevredenheid van werknemerss :

- SpecifiekDe ervaring en betrokkenheid van werknemers bij mobiliteit verbeteren.

- MeetbaarHet tevredenheidspercentage uitgedrukt in interne enquêtes binnen x maanden verhogen van x % naar x %.

- BereikbaarImplementatie van gedeelde oplossingen, gereserveerde gebieden en bewakingstools.

- RealistischBeschikbaarstelling van een specifiek budget en steun voor verandering.

- Tijdelijk gedefinieerdOm de zes maanden tevredenheidsmeting, aanpassing van de metingen op basis van feedback van werknemers.

Hier volgen enkele operationele indicatoren die u in de gaten kunt houden:

- TCO per voertuig (€ per jaar)

- Tevredenheid van werknemers gekoppeld aan mobiliteit (%)

- CO₂-emissies (kg/CO₂ per km of per voertuig)

- Percentage voertuigen met lage uitstoot in de vloot (%)

- Percentage van carpools ofmultimodaal gebruik

Zie ook ons artikel :

Regelgeving integreren en anticiperen op wijzigingen in het wettelijk kader

In 2025 zal de wetgeving ambitieuze en progressieve nieuwe vereisten opleggen voor de transformatie van zakenreizen.

Zoals eerder vermeld, is sinds de LOM-wet van 2019, versterkt door de Wet klimaat en veerkrachtVoor bedrijfswagenparken gelden steeds meer quota's voor voertuigen met een lage uitstoot.

Ter herinnering, 20% van de vernieuwde vloot moet sinds 1 januari 2024 een lage of zeer lage emissie hebben voor bedrijven met meer dan 100 lichte voertuigen (<3,5t). Dit quotum wordt verhoogd tot 40% in 2027dan 70% in 2030volgens de milieuwetgeving.

Het vermelden waard de verplichting beïnvloedt bedrijven met meer dan 50 werknemers en een wagenpark van meer dan 100 voertuigen.

Hier zijn enkele andere belangrijke punten om te overwegen:

- Verplichting om oplaadpunten te installeren op bedrijfsparkeerplaatsenVoor bestaande gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen, minimaal 1 terminal voor elke 20 plaatsen, daarna 1 extra terminal voor elke 20 plaatsen.

- Jaarlijkse rapportageverplichting over de samenstelling van de vloot via een nationaal platform (gouv.fr). De gegevens worden automatisch gecontroleerd op naleving.

- Opname van de component duurzame mobiliteit in de verplichte jaarlijkse onderhandelingen (NAO) in bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Zie ook ons artikel :

Toch verandert de context snel, en we moeten rigoureus voorbereid zijn. Feit is, verschillende wetsvoorstellen om de drempels te verlagen (bijv. 10 voertuigen) of strengere quota opleggen werden in 2024 besproken en zouden op middellange termijn terug kunnen keren in het politieke debat.

Zie ook ons artikel :

Bovendien is de ecologische belasting in de loop der jaren strenger geworden. Een voorbeeld hiervan is de ecologische malusde beperkingen op voertuigen met inwendige verbranding...

Zie ook ons artikel :

Tegelijkertijd nieuwe maatregelen moedigen aan om mobiliteitsbeleid te structureren rond MVO-criteria en ESG-nalevingDe CSRD-richtlijn vereist bijvoorbeeld dat veel bedrijven de koolstofvoetafdruk van hun vloot vanaf begin 2025 transparant publiceren.

Hier volgen enkele best practices voor wagenparkbeheerders:

- Toezicht op regelgeving opnemen in de mobiliteitsstrategie Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen betekent dat de vloot kan worden aangepast onder de beste economische en sociale omstandigheden, zonder last-minute beperkingen.

- Een meerjarig vernieuwingsplan structureren Door te anticiperen op de wettelijke deadlines van de LOM-wet voorkomt u haast en kunt u profiteren van de steun voor elektrische auto's.

- Belanghebbenden betrekken (management, HR, CSE, financiën) om de omvang van investeringen te bepalen en mobiliteitsplannen te implementeren in overeenstemming met de vereisten.

- De invloed van uw managementindicatoren op de regelgeving meten (TCO, percentage naleving van regelgeving, prognose voor de komende 3 tot 5 jaar, enz.)

Fase 3 - Het actieplan opstellen

Vloot energiemix: de overgang naar elektrische stroom

of de wagenparkbeheerder van vandaag is het opstellen van een energieactieplan de sleutel tot succes.een belangrijke stap in de richting van professionele mobiliteit in overeenstemming met de verwachtingen op het gebied van regelgeving, MVO-vereisten en kostenbeheer.

In 2025 zal de de keuze van de energiemix laat niet langer ruimte voor voertuigen met inwendige verbrandingDe overgang naar elektrische voertuigen is nu de strategische weg voorwaarts, zowel wat betreft naleving als concurrentievermogen.

Maar waarom kiezen voor een 100 % elektrisch wagenpark, bovenop de wettelijke vereisten?

- Financieel voordeel op middellange termijnOndanks een hoge initiële investering zijn de gebruikskosten van een elektrisch voertuig aanzienlijk lager dan die van een auto met verbrandingsmotor: ongeveer €3/100 km voor een elektrisch voertuig vergeleken met €7 tot €10/100 km voor een verbrandingsmotor, met een terugverdientijd van 3 tot 4 jaar.

- De koolstofvoetafdruk verkleinen Elk geadopteerd elektrisch voertuig vermindert aanzienlijk de directe CO₂-uitstoot (Scope 1), een doorslaggevende parameter in MVO-balansen en Europese extrafinanciële rapportageverplichtingen.

- De employer brand en de betrokkenheid van werknemers verbeterenElektrische voertuigen: Werknemers zijn voorstander van elektrische voertuigen en de installatie van oplaadpunten op locatie, die worden gezien als bewijs van betrokkenheid bij het milieu en de kwaliteit van leven op het werk.

Overweeg de volgende punten om een pragmatisch en effectief actieplan op te stellen:

- Autonomie Echt : De huidige modellen bieden een actieradius van 200 tot 600 km, afhankelijk van het gebruik (dagelijkse behoeften (gemiddeld 90 km/dag voor werknemers), langeafstandsritten, opdrachtprofielen, enz.)

- TCO Alle kosten integreren: acquisitie (of professionele leasing), opladen, onderhoud en belastingvoordelen.

- Compatibiliteit met oplaadinfrastructuurGeef de voorkeur aan modellen die geschikt zijn voor uw ecosysteem (laadvermogen, laadtijd, aanwezigheid en beheer van laadpunten op locatie). In juni 2025 zullen er in Frankrijk ongeveer 170.000 openbare oplaadpunten zijn.

- Boordtechnologieën Het gebruik van telematica aanmoedigen om het verbruik en de actieradius te controleren en de rotatie van voertuigen te optimaliseren, door real-time monitoring van het oplaadnetwerk te integreren.

- De juiste modellen en merken kiezenSommige modellen (Renault 5 elektrischPeugeot 208 GTi electric) combineren actieradius, betaalbare prijzen en aantrekkingskracht voor teams.

💡Wist u dat ? In 2025 zal 65 % van de Franse bedrijven al 100 % elektrische of hybride voertuigen hebben. oplaadbare hybrideneen score ver boven het Europese gemiddelde (42 %) en een stijging van 8 punten in één jaar.

Ontdek onze exclusieve aanbiedingen

Gedeelde diensten en zachte mobiliteit ontwikkelen

De ontwikkeling van gedeelde diensten en zachte mobiliteit vormt een grote uitdaging voor de toekomst. een essentiële hefboom voor wagenparkbeheerders die economische prestaties, HR-vriendelijkheid en verantwoordelijkheid voor het milieu willen combineren. Deze innovatieve oplossingen maken het mogelijk om de manier waarop we binnen het bedrijf reizen op lange termijn veranderenterwijl het gebruik van bestaande middelen wordt geoptimaliseerd.

Gedeelde mobiliteit omvat echter verschillende regelingen die bedrijven in staat stellen om hun vloot rationaliseren en tegelijkertijd voldoen aan de uiteenlopende behoeften van hun werknemers:

- AutodelenDankzij een wagenpark dat op aanvraag beschikbaar gesteld en geboekt kan worden, hebben gebruikers toegang tot een vervoermiddel wanneer ze dat echt nodig hebben. Het resultaat: een sterke stijging van de bezettingsgraad van de voertuigen en een vermindering van het wagenpark tot 30%.

- Carpoolen bedrijf : de organisatie van gedeelde ritten voor woon-werkverkeer of zakenreizen, via interne of externe platforms, genereert tot 12% aan CO₂-emissiereducties per rit. In een tijd waarin 7 van de 10 bestuurders alleen in hun auto naar het werk gaan, maakt dit model het mogelijk om het aantal voertuigen op de weg en de benodigde parkeerplaatsen te beperken.

- Verhuur op korte termijn of alternatieve mobiliteitVoor incidentele behoeften garandeert het huren van een voertuig of het gebruik van multimodale oplossingen operationele flexibiliteit zonder dat dit ten koste gaat van de budgetefficiëntie.

Bovendien is de technologieën voor in de auto (RFID-badges voor sleutelloze toegang, beheerplatforms, real-time telematica) het veel gemakkelijker maken om delen te organiseren, het gebruik te controleren en rapporten te genereren mobiliteitsbeleid.

Belangrijk om te weten : Alleen 8% van de woon-werkverplaatsingen worden te voet of met de fiets afgelegdin een tijd waarin meer dan 60% van de werknemers gebruikt de auto nog steeds voor afstanden van minder dan 5 km. Le potentieel is daarom aanzienlijk.

Hulpmiddelen en stimulansen

Het is essentieel om voort te bouwen op bestaande stimulansen voor duurzame mobiliteit. De sleutel is om praktische hulpmiddelen te bieden om de overgang te versnellen, de kosten te optimaliseren en aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen.

Zoals eerder vermeld, is de Pakket Duurzame Mobiliteit (FMD) is de belangrijkste een fiscaal en sociaal instrument om milieuvriendelijke vervoerswijzen van en naar het werk aan te moedigen :

- fiets,

- autodelen,

- elektrische voertuigen,

- openbaar vervoer exclusief abonnementen...

In 2025 zal de het belastingvrijstellingsplafond is vastgesteld op €600/jaaren kan gaan tot €900 in combinatie met 50 % abonnementen voor openbaar vervoer. De vergoeding wordt op billijke basis aan alle in aanmerking komende werknemers betaald.

Deze implementatie is het resultaat van een eenzijdige beslissing van de werkgeverof een collectieve overeenkomst met raadpleging van de CSE. Sinds 2025 is het zelfs mogelijk om ervan te profiteren in het geval van "familie" carpoolingen dete gebruiken in de vorm van mobiliteitsvouchers voor vereenvoudigd beheer.

Het vermelden waard Minder dan 30 % van de bedrijven in de privésector had dit pakket tegen het einde van 2023 geïmplementeerd, maar het momentum versnelt onder impuls van MVO-verplichtingen.

Bovendien hebben we de mobiliteitskrediet (alternatief voor of aanvullend op de DMF) die biedt werknemers de mogelijkheid om afstand te doen van een auto van de zaak in ruil voor een speciale vergoeding voor duurzame mobiliteit. Deze enveloppe, waarvan het bedrag kan variëren afhankelijk van het MVO-beleid van het bedrijf, stimuleert een individuele aanpassing en een gecontroleerde overstap naar minder vervuilende vervoerswijzen.

Naast dit alles, met de noodzaak om de elektrificatie van wagenparken te versnellen, trekken een aantal stimulansen de aandacht van managers:

- Kaart herladen universeel: Vergemakkelijk toegang tot meer dan 100.000 openbare oplaadpunten via een enkele kaart of toepassing voor alle werknemers, waardoor het gebruik van elektrische voertuigen mogelijk wordt op alle werkgerelateerde reizen.

- Minder verzekering en belastingWinsten op de belasting op de toewijzing van passagiersvoertuigen (TVAT, ex-TVS), secundaire arbeidsvoorwaarden, energiebesparingscertificaten (EEG) ...

U wilt uw Beev herlaadkaart bestellen ?

Dankzij onze kaart,Laad uw elektrische auto gemakkelijk op bij alle beschikbare oplaadpunten in Europa.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp onze witboek over vennootschapsbelasting op elektrische auto's.

Maar dat is niet alles: de telewerken wordt nu erkend als een pijler van een duurzaam mobiliteitsbeleidminder reizen, minder stress en een kleinere ecologische voetafdruk.

vaststellen 2 dagen telewerken per week kan maken individuele reizen met 30 tot 40 verminderen %de totale koolstofvoetafdruk verminderen en het evenwicht tussen werk en privé verbeteren.

Fase 4 - Uitrol, bestuur en interne communicatie

Belanghebbenden mobiliseren

Een duurzaam mobiliteitsbeleid heeft alleen kans van slagen als het mobiliseren van interne belanghebbenden is een beslissende hefboom. Het biedt de vlootmanager niet alleen invloedrijke contacten, maar ook bondgenoten om deze strategische verandering op lange termijn te sturen.

In eerste instantie is debetrokkenheid van het directiecomité garandeert de legitimiteit van het project. Hun publiek engagementDoor middel van berichten, steun voor investeringen (elektrische voertuigen, oplaadstations) en het stellen van doelen (elektrificatiegraad, modal shift) geeft de Groep een duidelijk signaal van haar betrokkenheid bij het milieu. een duidelijke richting waar iedereen achter kan staan. Managementleiderschap maakt het ook gemakkelijker om de nodige budgetten toe te wijzen en te arbitreren wanneer zich operationele of financiële obstakels voordoen.

In een tweede fase, echte veranderingscoachesHR speelt in elke fase een sleutelrol:

- Identificatie van interne ambassadeurs om een cultuur van mobiliteit te bevorderen.

- Training en bewustmaking van teams (workshops duurzame mobiliteit, interne uitdagingen, welkomstpakketten).

- Mobiliteit integreren in het QWL-beleid (duurzaam mobiliteitspakket, mobiliteitskrediet, telewerken waar relevant, enz.)

In de derde fase, werknemers betrekken door middel van enquêtes, participatieve workshops en de Europese Mobiliteitsweek moedigt hun betrokkenheid aan en onthult onverwachte obstakels of ideeënDeze zijn essentieel als we de steun van zoveel mogelijk mensen willen winnen.

Gebruik interne communicatiemiddelen (nieuwsbrieven, video's, webinars, mobiliteitsuitdagingen) creëert een vriendelijke, verenigende dynamiek die bevorderlijk is voor duurzame verandering.

Training, bewustmaking en ondersteuning voor verandering

De succesvolle invoering van een duurzaam mobiliteitsbeleid hangt af van menselijke ondersteuning en opleiding. Voor wagenparkbeheerders betekent investeren in opleiding, bewustmaking en steun voor verandering dat ze zich moeten verzekeren van buy-in, dat ze ontmoedigingen moeten beperken en dat ze mobiliteit moeten omvormen tot een concurrentievoordeel.

→ Training: de leercurve versnellen, mensen geruststellen over innovatie

- Sessies gewijd aan het leren omgaan met elektrische voertuigen Om twijfels over autonomie weg te nemen (80% van de werknemers is in 2025 nog steeds bang voor dit onderwerp), zijn praktische workshops en tests van doorslaggevend belang.

- Opleiding ecologisch rijden Elektrisch rijden vereist nieuwe gewoonten. Eco-driving programma's, vaak aangeboden via online modules of coaching op de werkplek, helpen om geld te besparen en de slijtage van voertuigen te verminderen.

- Bewustmaking van opladen en infrastructuurbeheer Leren hoe een oplaadpunt gebruikt moet worden, oplaadtijden plannen en tijdvensters optimaliseren vermindert logistieke incidenten en maximaliseert de beschikbaarheid van voertuigen.

Zie ook ons artikel :

Maandag t/m vrijdag

9.00 tot 12.30 uur en 14.00 tot 19.00 uur

→ Bewustmaking: collectieve en individuele betrokkenheid creëren

- Interne campagnes over klimaat en MVO Leg uit waarom duurzame mobiliteit cruciaal is (transport is verantwoordelijk voor 31% van de CO₂-uitstoot in Frankrijk) om het project begrijpelijker te maken. Verspreid het via nieuwsbrieven, interne posters, podcasts of korte video's.

- Mobiliteitsuitdagingen en evenementen Het organiseren van bijvoorbeeld een Mobiliteitsweek of prijzen voor de beste milieubewuste chauffeurs moedigt navolging aan. Bedrijven die deze initiatieven lanceren, zien hun betrokkenheid toenemen (+20% in gemiddelde deelname).

- Resultaten communicerenDeel uw vooruitgang om gemotiveerd te blijven en collectieve trots in te boezemen.

→ Verandering ondersteunen: op maat gemaakt voor elke werknemer

- Hotline en mobiliteitsadviseursMobiliteitscoach: wijs net als een "mobiliteitscoach" een vaste contactpersoon aan binnen de teams om vragen te beantwoorden, obstakels te identificeren en nieuwe toepassingen te ondersteunen (vertrouwd raken met het voertuig, beheren van de oplaadkaart, enz.)

- Gids voor digitale mobiliteitBied een praktisch boekje of een mobiele applicatie met een beschrijving van alle beschikbare diensten (autodelen, fietsen, terminalreserveringen, veelgestelde vragen) en maak het werknemers gemakkelijk om hun weg te vinden.

- Regelmatige interviews en enquêtes Het doel is om feedback te verzamelen over het nieuwe beleid, acties aan te passen terwijl het wordt geïmplementeerd en optimaal gebruik te maken van de feedback uit het veld.

Haar acties meten, verbeteren en ondersteunen

Bewaking van CSR-indicatoren en rapportage

Om de werkelijke impact van de ondernomen acties te beoordelen, is het essentieel om te vertrouwen op relevante en regelmatig bijgewerkte KPI's:

- Modaal aandeel van reizen

- Monitoring van de uitsplitsing van vervoerswijzen voor woon-werkverkeer en zakenreizen. Deze indicator meet de voortgang van koolstofvrije oplossingen en de toepassing ervan intern.

- Uitstoot van CO₂ en andere verontreinigende stoffen

- Berekening van het volume emissies dat door het volledige wagenpark over een bepaalde periode wordt gegenereerd.

- Energieverbruik en -mix

- Analyse van brandstofverbruik per motor en percentage opladen met hernieuwbare elektriciteit.

- Aantal elektrische of emissiearme voertuigen

- Voldoet aan recente regelgeving.

- Vlootbezettingsgraad / afgelegde kilometers

- Om de rotatie van het voertuig te optimaliseren, slijtage te beperken en onderbenutting te voorkomen, worden deze gegevens via on-board telematica verzameld en in de loop van de tijd geanalyseerd.

Om dit te doen, vergemakkelijkt digitalisering het beheer aanzienlijk:

- Telematica aan boord en SaaS-platforms

- Telematicaboxen verzamelen in realtime kilometerstanden, brandstofverbruik, rijgedrag en voertuigstatus, zodat betrouwbare geautomatiseerde dashboards kunnen worden samengesteld.

- CSR-tools en dynamische dashboards

- Door indicatoren in de CSR-rapportage op te nemen, kunnen we onze inspanningen aan belanghebbenden laten zien, aan onze wettelijke verplichtingen voldoen en op nieuwe milieu-uitdagingen anticiperen.

- Communicatie van resultaten en promotie

- Deel de geboekte vooruitgang regelmatig met werknemers en partners via concrete kerncijfers: bijvoorbeeld vermindering van de totale eigendomskosten, vermindering van x ton CO₂/jaar of mate van invoering van zachte mobiliteit.

Kortom, het koppelen van beheer, waardebepaling en monitoring in vlootbeheer maakt het niet alleen mogelijk om voldoen aan CSR-verplichtingenmaar ook een duurzaam, erkend concurrentievoordeel opbouwenterwijl Uw vloot optimaliseren op lange termijn.

Externe promotie: labels, certificeringen en communicatie van verbintenissen

Het aannemen van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een enorme kans. een hefboom voor interne transformatiemaar het is ook een gelegenheid voor externe verbetering, reputatie verbeteren en l'aantrekkelijkheid van het bedrijf. Ons onderscheiden door middel van erkende keurmerken en certificeringen, evenals transparante communicatie over onze verplichtingen, helpt om onze aanpak geloofwaardig te maken in de ogen van onze klanten, partners, sollicitanten en werknemers.

Hier zijn enkele essentiële labels en certificeringen:

- Label Engagé RSE (AFNOR)

- Dit label, een benchmark in Frankrijk, beoordeelt de volwassenheid van de MVO-strategie van een bedrijf volgens de ISO 26000-norm en de 17 VN-doelen voor duurzame ontwikkeling. Het label is in het bezit van meer dan 750 organisaties en geeft officieel aan dat een bedrijf zich inzet voor duurzame ontwikkeling, met name op het gebied van mobiliteit. Het verkrijgen van dit label geeft een sterk signaal van verantwoordelijkheid en voorbeeldigheid af aan de markt.

- Pro-Bike werkgever" label

- Dit label is specifiek gericht op fietsmobiliteit en erkent de implementatie van infrastructuren en acties ten gunste van fietsreizen. Het erkent de directe bijdrage van het bedrijf aan het verminderen van emissies en het verbeteren van het welzijn van werknemers.

- ISO 14001 en ISO 26000

- ISO 14001 certificeert een milieubeheersysteem met hoge prestaties en ISO 26000 begeleidt de organisatie in een globale aanpak van sociale verantwoordelijkheid voor milieu- en sociale kwesties.

- Sectorlabels

- Sommige sectoren hebben specifieke keurmerken, zoals "Verantwoord Transport & Logistiek" voor logistiek, dat acties erkent om koolstofarme mobiliteit te bevorderen en zakenreizen te optimaliseren.

De Etikettering en certificering zijn meer dan alleen trofeeën zij het proces van vooruitgang markeren en voortdurende verbetering aanmoedigen. Ze structureren de rapportage, vergemakkelijken de dialoog met belanghebbenden en stellen het bedrijf in staat om zichzelf te positioneren als een drijvende kracht achter de ecologische transitie.

Een concreet voorbeeld : Beev werd eind 2024 een bedrijf B CorpDit is een symbool van onze diepgaande en geverifieerde inzet om een positieve invloed op de maatschappij en het milieu te hebben.

Zie ook ons artikel :

Een engagement voor duurzame mobiliteit houdt natuurlijk niet op bij het verkrijgen van een label: het betekent het ondertekenen van een proces van vooruitgang, van regelmatig haar certificeringen vernieuwen en communiceren over bereikte en toekomstige doelstellingenDit wordt bereikt door regelmatige, transparante communicatie en door het profiel van het bedrijf bij klanten en partners te verbeteren.

Concrete voorbeelden en feedback van betrokken bedrijven

Het menselijk maken van duurzame mobiliteit in bedrijven betekent gebruik maken van de feedback van wagenparkbeheerders die het al hebben gedaan, verder gaan dan de retoriek om de werkelijke impact van hun initiatieven te meten.

Microsoft: De kracht van samenwerkend autodelen

Door een intern platform voor carpoolen op te zetten, Microsoft heeft het gemakkelijk gemaakt voor werknemers om hun thuiswerkreizen te delen. Het resultaat: een reductie van 25% in uitstoot gerelateerd aan zakenreizen in het eerste jaar. Dit succes is gebaseerd op financiële prikkels, integratie in het bedrijfsparkeerterrein en regelmatige controle van de milieuprestaties. De besparingen op kilometervergoedingen hebben het mogelijk gemaakt om te herinvesteren in nieuwe MVO-initiatieven.

Boulanger: De vloot elektrificeren om kosten te besparen

Geconfronteerd met stijgende brandstofprijzen en regelgeving, Boulanger heeft een snelle transformatie van zijn wagenpark doorgevoerd: 60% van de voertuigen met verbrandingsmotor zijn in twee jaar tijd vervangen door elektrische voertuigen.. De prestaties zijn er: 30% aan besparingen op onderhoud en brandstof, door te profiteren van de ecologische bonus en het Advenir-programma voor deoplaadinfrastructuur. De voordelen zijn niet alleen economisch, maar ook ecologisch, met een enorme vermindering van de koolstofvoetafdruk.

Feedback van een Frans ETI: ecorijden en reisoptimalisatie

A middelgroot bedrijf (100 voertuigen die elk 25.000 km/jaar afleggen) heeft gekozen voor deintegratie van elektrische voertuigen (40% in de vloot) en de eco-rijopleiding. In 18 maanden tijd heeft het bedrijf zijn brandstofkosten gehalveerd: van €270.000 naar €135.000/jaar. Bovendien heeft het bedrijf geprofiteerd van overheidssubsidies om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen.

Zie ook ons artikel :

Het beheer van wagenpark in het bedrijfsleven: hoe maakt u van een kostenplaats een strategische hefboom?

Conclusie

Het opbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen eenmalig project, maar een gestructureerd, evoluerend proces waarin de wagenparkbeheerder een centrale rol speelt. Door strenge diagnose, duidelijke doelstellingen, oplossingen op maat en regelmatige controleMet de juiste aanpak is het mogelijk om een concrete, meetbare transformatie in gang te zetten die is afgestemd op de uitdagingen van vandaag.

Of u nu aan het begin staat van het proces of al toegewijd bent aan de overgang, elke actie telt elektrificatie van het wagenpark, gedeelde mobiliteit, intelligent beheer, betrokkenheid van werknemers, enz.

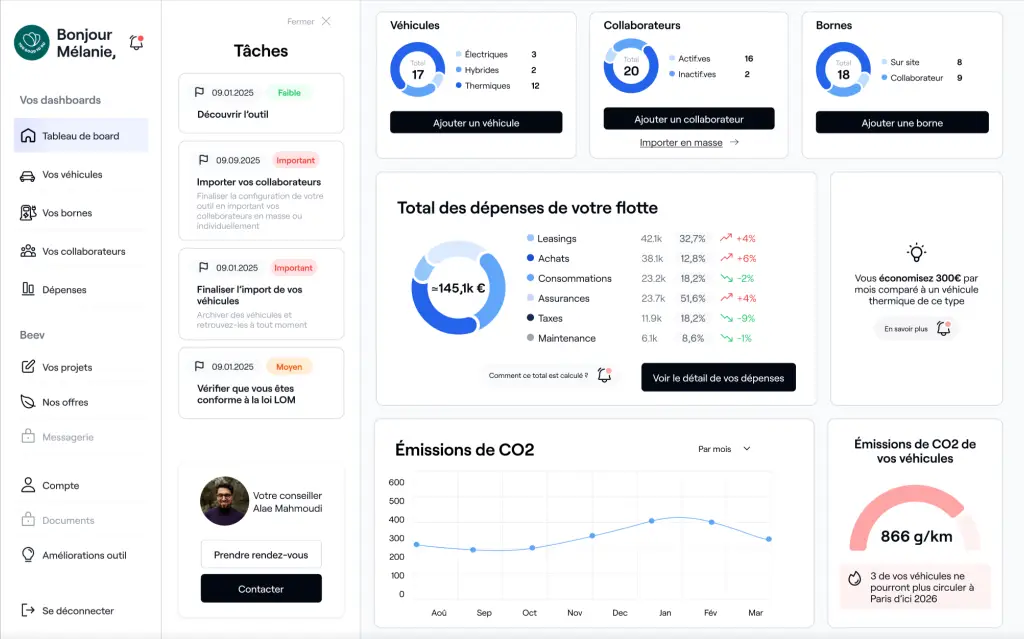

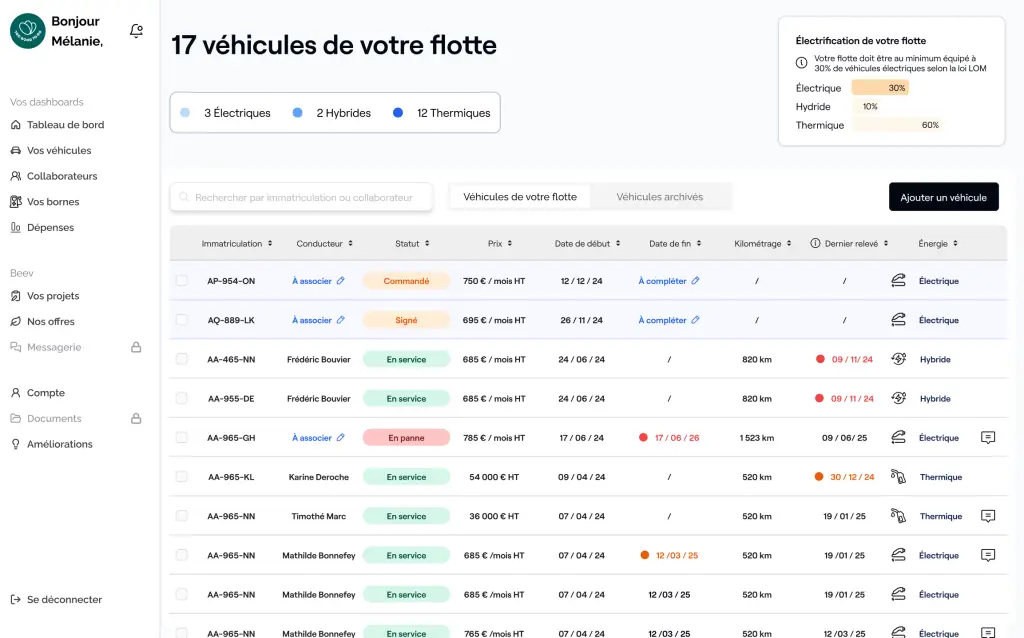

Om dit te bereiken is het volgende nodig om een duurzaam mobiliteitsbeleid te ontwikkelen krachtige hulpmiddelen op maat om fleetmanagers in elke fase van deze complexe overgang effectieve ondersteuning te bieden. Dit is waargereedschap Vlootmanager de Beev verschijnt op het toneel als de onvermijdelijke oplossing.

Speciaal ontworpen voor voldoen aan de behoeften van wagenparkbeheerdersBeev vereenvoudigt het dagelijkse beheer door een eenvoudig te gebruiken volledige zichtbaarheid van voertuigende leasecontracten, l'geleidelijke elektrificatie van de vloot evenals laadstations. Dankzij een intuïtieve interface en een centralisatie van belangrijke gegevensHiermee kunt u de economische en ecologische prestaties van de vloot in realtime controleren terwijl u de kosten en koolstofvoetafdruk verlaagt.

Met andere woorden, deze natuurlijke integratie van de tool Beev Fleet Manager in het duurzame mobiliteitsbeleid is de sleutel tot het succes van het bedrijf. De sleutel tot het combineren van operationele efficiëntie en betrokkenheid bij het milieuwaardoor u het vertrouwen krijgt om uw wagenpark naar een groenere toekomst te leiden.

Maak nu de overstap naar duurzaamheid: niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook om uw bedrijf deel laten uitmaken van een wereldwijde, verantwoorde en duurzame prestatiestrategie.