Waarom eco-score een essentieel criterium wordt voor wagenparken

De eco-score is veel meer dan alleen een criterium voor toegang tot de eco-bonus, het is een structureringshulpmiddel voor bedrijven. Het beïnvloedt leasetarieven, restwaarden, voertuigbeleid en het milieu-imago van de organisatie.

Tot nu toe hebben fabrikanten uitgebreid gecommuniceerd op basis van deautonomie of bedrijfskosten. Nu worden echte milieuprestaties, gemeten en geverifieerd, de kaarten opnieuw geschud.

Vloten moeten deze nieuwe indicator daarom in hun strategie opnemen, of het risico lopen dat hun TCO toeneemt of dat ze modellen blijven gebruiken die niet voldoen aan toekomstige milieuverplichtingen.

Een nieuwe aankooplogica opgelegd door regelgeving

Frankrijk heeft de ecoscore een voorwaarde gemaakt voor het verkrijgen van de ecologische bonus. Voor professionele kopers legt deze verandering een nieuwe logica op:

- Een slecht beoordeeld model komt automatisch niet in aanmerking, zelfs als het modern of efficiënt is.

- Leasemaatschappijen berekenen het recht op de bonus door in hun leasebetalingen, wat een directe invloed heeft op hun leaseaanbiedingen.

- Financiële afdelingen eisen nu dat ecoscore wordt opgenomen in TCO-analyses, op dezelfde manier als brandstofverbruik of BTW.

- Autoverzekeringen moeten worden bijgewerkt om dit nieuwe verplichte filter op te nemen.

Paradoxaal genoeg is deze wettelijke beperking in het voordeel van wagenparken: het zorgt ervoor dat de geselecteerde modellen een objectief verifieerbare impact op het milieu hebben, en het vermindert het risico om een voertuig te kiezen dat erg duur is om te produceren of moeilijk te recyclen.

De directe impact op de keuze van modellen die beschikbaar zijn in 2025-2026

De eco-score heeft al een grote beweging op de markt teweeggebracht: enkele zeer populaire elektrische voertuigen zijn van de bonus gehaald omdat hun productie te koolstofintensief was of hun toeleveringsketens te afgelegen.

Omgekeerd zijn compacte en geoptimaliseerde voertuigen, die vaak rationeler zijn voor wagenparken, naar de top van de ADEME-ranglijst gestegen.

Praktisch gezien betekent dit voor bedrijven :

- vlootvernieuwingen die opnieuw geconfigureerd moeten worden,

- de noodzakelijke afwegingen tussen macht, autonomie en impact,

- budgetprognoses afhankelijk van de score,

- verhoogde waakzaamheid om te anticiperen op de komende veranderingen in 2025-2026.

Met andere woorden, ecoscore is niet langer een secundaire parameter. Het bepaalt de toegang tot financiële voordelen, het MVO-imago van het bedrijf en de naleving van de regelgeving.

Hoe de eco-score wordt berekend: wat managers moeten begrijpen

De eco-score is gebaseerd op een strenge methodologie, bepaald door deADEME. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het niet beperkt tot de batterij. De score is een volledige momentopname van de milieu-impact van een voertuig, geëvalueerd over de gehele levenscyclus.

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, moeten managers begrijpen wat de score echt beïnvloedt: dit zijn de factoren die verklaren waarom sommige modellen hoog scoren en andere worden bestraft.

De vijf pijlers beoordeeld door ADEME

De eco-score is gebaseerd op vijf families van criteria:

1) De koolstofimpact van de productie

- koolstofvoetafdruk van het land van vergadering,

- energie die in fabrieken wordt gebruikt,

- productie van de batterij (het grootste onderdeel).

2) Logistiek en transport

- afstand tussen productielocaties en Frankrijk ;

- transportmiddelen (lucht, zee, spoor).

3) De invloed van materialen

- aanwezigheid van gerecyclede materialen ;

- koolstofintensiteit van aluminium, staal en elektronische modules.

4) Recyclebaarheid

- terugwinningspercentage aan het einde van de levensduur ;

- het vermogen van de fabrikant om materialen in een korte cyclus opnieuw te integreren.

5) Prestaties in gebruik

- energie-efficiëntie (kWh/100 km) ;

- accucapaciteit versus voertuiggewicht.

Deze vijf pijlers brengen de markt opnieuw in evenwicht: een SUV van twee ton zal, zelfs als hij geoptimaliseerd is, moeilijk kunnen concurreren met een zuinige stadsauto die in Europa geproduceerd wordt.

Waarom sommige voertuigen een hogere beoordeling krijgen dan andere

Hooggeclassificeerde modellen combineren verschillende voordelen:

- Europese productie uit een koolstofarme elektriciteitsmix;

- batterijen met een redelijke capaciteit, en dus minder kostbaar vanuit milieuoogpunt;

- geoptimaliseerde industriële processen (bijv. recente platforms, gerobotiseerde productie) ;

- hoge mate van recyclebaarheid of gebruik van hergebruikte materialen.

Omgekeerd hebben voertuigen met een lage beoordeling vaak dezelfde tekortkomingen:

- productie in landen met een op koolstof gebaseerde elektriciteitsmix;

- langeafstandsvervoer ;

- te grote batterijen voor dit doel ;

- hoog gewicht, wat leidt tot een slecht rendement.

Voor wagenparkbeheerders verklaren deze verschillen waarom de best beoordeelde modellen op de lange termijn vaak ook de zuinigste zijn.

Elektrische auto's leveren echt wat betreft eco-score

De laatste update van de milieuscore, gepubliceerd door ADEME, heeft de kaarten grondig herschud. Sommige modellen, die soms onverwacht waren, blijken bijzonder geschikt voor de behoeften van wagenparken, dankzij hun gecontroleerde milieu-impact en uitstekende efficiëntie.

Volgens de meest recente gegevens die beschikbaar zijn op het officiële ADEME-portaal, vallen een aantal elektrische voertuigen op met een hoge eco-score. Dit zijn de belangrijkste modellen:

De meest deugdzame modellen voor wagenparken (voorbeelden: ë-C3, Twingo E-Tech, Mégane, Model Y...)

De topvoertuigen combineren lokale productie, een compacte batterij en opmerkelijke efficiëntie. Behoren tot de meest geschikte voor professionele wagenparken:

Citroën ë-C3

- Hij is ontworpen en geproduceerd in Europa, is uitgerust met een compacte LFP-batterij en combineert een gecontroleerde prijsstelling, efficiëntie en minder impact. Ideaal voor ritten in de stad en voorsteden.

Renault Twingo E-Tech

- Ultralicht, zeer efficiënt en gemaakt in Europa. Een van de beste eco-scores op de markt. Perfect voor stadstechnici en reizen binnen de zone.

Renault Mégane E-Tech

- Franse productie, opmerkelijke efficiëntie en geoptimaliseerde toeleveringsketen. Zeer goed gepositioneerd voor regionale verkoop.

Tesla Model Y

Ondanks het bekende formaat scoorde het erg goed dankzij :

- tot een sterk geoptimaliseerde productie,

- uitzonderlijke efficiëntie,

- zeer koolstofarme industriële processen.

Recente lichte bedrijfsvoertuigen

Verschillende elektrische bedrijfswagens die volgens nieuwe normen zijn ontworpen, scoren goed en openen nieuwe perspectieven voor technische en logistieke wagenparken.

Deze modellen hebben één ding gemeen: ze combineren een verminderde impact op het milieu, een hoog rendement en beter gecontroleerde bedrijfskosten.

Voertuigen met boetes en waarom dit van belang is voor bedrijven

Sommige elektrische modellen hebben een lage eco-score, niet vanwege het gebruik, maar vanwege het ontwerp of de productie. Voertuigen die in koolstofintensieve landen worden geproduceerd, met zeer grote batterijen worden uitgerust of over lange afstanden worden vervoerd, hebben allemaal een slechtere milieuprestatie. Het gewicht speelt ook een belangrijke rol: hoe zwaarder een voertuig is, hoe groter de koolstofimpact tijdens de productie en hoe slechter de energie-efficiëntie.

Als gevolg hiervan zijn commercieel aantrekkelijke modellen steeds minder verenigbaar met de milieu- en financiële eisen van bedrijven.

Voor bedrijven betekent dit :

- verlies van de bonus, en dus een mechanisch hogere TCO ;

- een risico van onbeschikbaarheid bij lange termijn aanbiedingen,

sommige verhuurbedrijven weigeren slecht beoordeelde modellen; - slechtere MVO-prestaties, een criterium dat nu wordt opgenomen in de CSRD-audits.

Een slecht beoordeeld model is soms moeilijk te integreren in een vlootstrategie voor de lange termijn.

Eco-score en wagenparken: welke impact op TCO, leasing en LEZ-strategie?

De introductie van de eco-score verandert de totale eigendomskosten. Bedrijven kunnen niet langer alleen denken in termen van catalogusprijs of autonomie: de eco-score beïnvloedt huurprijzen, restwaarden en toegang tot bonussen.

Potentieel lagere huren

Voertuigen met de beste beoordeling :

- profiteren van de ecologische bonus,

- worden gewaardeerd door verhuurbedrijven,

- zijn vaak energiezuiniger,

- kosten minder om te produceren en te recyclen.

Daardoor worden hun huurovereenkomsten op lange termijn steeds concurrerender.

Omgekeerd kan een slecht beoordeeld voertuig tot enkele duizenden euro's aan bonussen verliezen, wat zich onmiddellijk vertaalt in hogere maandelijkse betalingen.

Als de milieubonus een directe invloed heeft op de TCO

Sinds de hervorming van de bonus bepaalt de eco-score :

- in aanmerking komen voor de bonus,

zijn bedrag, - deze bonus op te nemen in huuroplossingen.

Voor een bedrijf kan het verschil in eco-score een aanzienlijk verschil in TCO over 36 of 48 maanden opleveren. In veel scenario's wordt een model met een betere score voordeliger, ook al is het duurder in aanschaf.

Nu financiële afdelingen deze parameter in hun analyses opnemen, wordt de eco-score net zo goed een economisch criterium als een milieucriterium.

Welke mogelijkheden zijn er om uw autobeleid te optimaliseren?

De eco-score dwingt bedrijven om hun autostrategie op een meer gestructureerde en duurzame manier te heroverwegen. Dit nieuwe hulpmiddel kan een krachtige hefboom worden om kosten te verlagen, het MVO-imago te verbeteren en naleving van de regelgeving te garanderen.

Heroverweging van het autobeleid op de schaal van de milieuscore

Een moderne autopolis moet :

- een minimumscore voor nieuwe modellen,

- classificatie per segment (stedelijk, compact, SUV, LBV),

- energie-efficiëntie,

- toewijzingsregels die afgestemd zijn op de werkelijke behoeften.

Dit voorkomt het gebruik van te grote en slecht beoordeelde modellen, die de kosten verhogen en de ecologische voetafdruk verkleinen.

Betere dimensionering van voertuigen volgens het werkelijke gebruik

De eco-score geeft de voorkeur aan efficiënte modellen:

- compactere batterij,

- lager verbruik,

- rationeler ontwerp.

Bedrijven kunnen van deze ontwikkeling profiteren om hun voertuigen af te stemmen op hun echte taken: stadsauto's voor stadstechnici, compacte auto's voor regionale verkopers, geoptimaliseerde LBV's voor touringcars.

Door het formaat aan te passen, is het vaak mogelijk om zowel de TCO als de CO2-impact te verminderen.

Wat managers moeten voorzien voor 2026

De milieuregelgeving zal in haar huidige vorm niet statisch blijven. De beoordelingscriteria zullen verder worden aangescherpt, vooral met betrekking tot de traceerbaarheid van materialen, de koolstofimpact van transport, de tweede levensduur van batterijen en de werkelijke prestaties gedurende de volledige voertuigcyclus.

Voor vloten betekent dit dat ze zich nu moeten gaan voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen, anders lopen ze het risico dat ze met minder geschikte of minder concurrerende modellen komen te zitten.

Het risico van afhankelijkheid van bepaalde modellen met een hogere rating

Aangezien alleen bepaalde modellen hoog gewaardeerd worden, zal de markt zich waarschijnlijk rond deze modellen concentreren:

- spanning op deadlines,

- potentiële prijsstijging als de vraag groter is dan het aanbod,

- te veel vertrouwen in 3 of 4 modellen.

Managers moeten vooruit denken door :

- een gediversifieerde selectie,

- verschillende alternatieven per segment,

- voortdurende analyse van score-updates.

Hoe u uw keuzes veilig kunt stellen met het oog op veranderende regelgeving

De berekeningsmethode zal strenger worden. Bedrijven moeten daarom alert zijn op de regelgeving:

- Controleer de ecoscores regelmatig,

- het autobeleid in realtime aanpassen,

- voorzien in B-opties als een score verslechtert,

- Ecoscore opnemen in aanbestedingen voor leasing op lange termijn.

Het doel is om te voorkomen dat een model wordt geïntegreerd dat het volgende jaar niet meer voldoet of niet meer in aanmerking komt.

Het onthouden waard: de eco-score herdefinieert de aankoopprioriteiten van het wagenpark

Ecoscore is geen voorbijgaande trend: het is een structurerend hulpmiddel dat invloed heeft op TCO, inkoopstrategie, MVO en naleving van regelgeving.

Om te onthouden:

- De best beoordeelde modellen zijn vaak het meest geschikt voor wagenparken.

- Ecoscore heeft een directe invloed op bonussen, huurprijzen en restwaarden.

- Autobeleid moet een minimale scoredrempel bevatten.

- Bedrijven moeten afhankelijkheid van een paar hooggewaardeerde modellen vermijden.

- Het beheersen van de ecoscore wordt een belangrijke vaardigheid voor wagenparkbeheerders.

Organisaties die deze nieuwe indicator snel in hun strategie opnemen, zullen een groot economisch, milieu- en operationeel voordeel hebben in de periode 2025-2030.

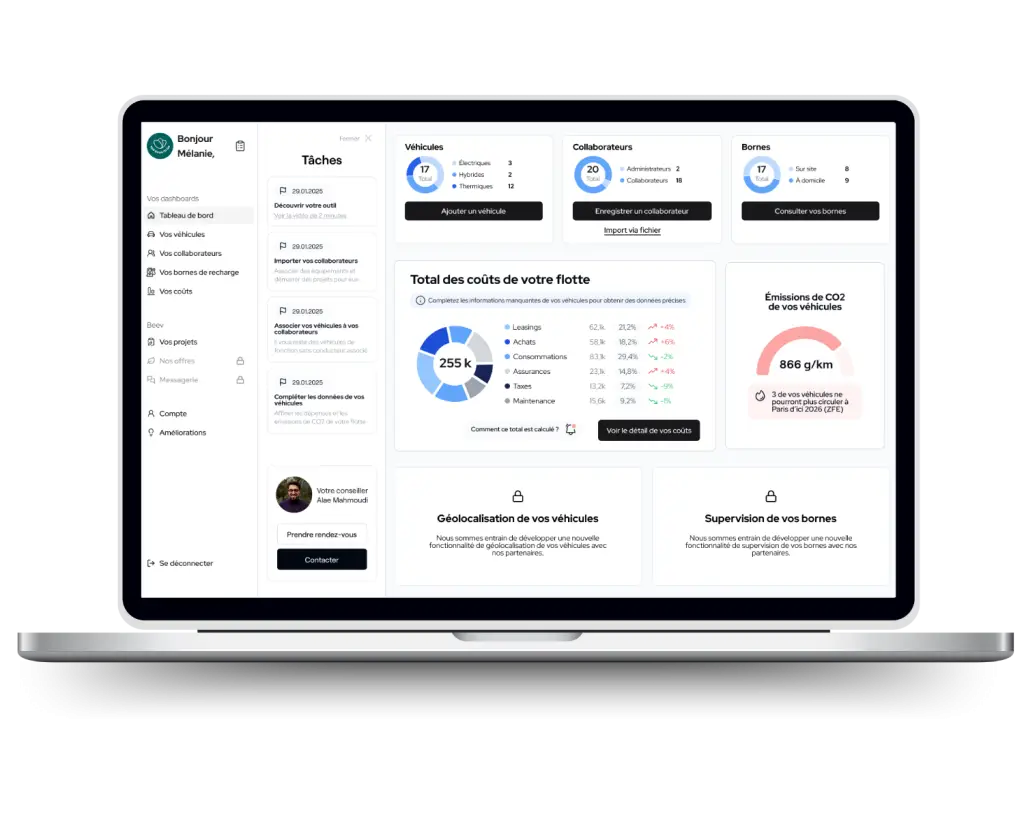

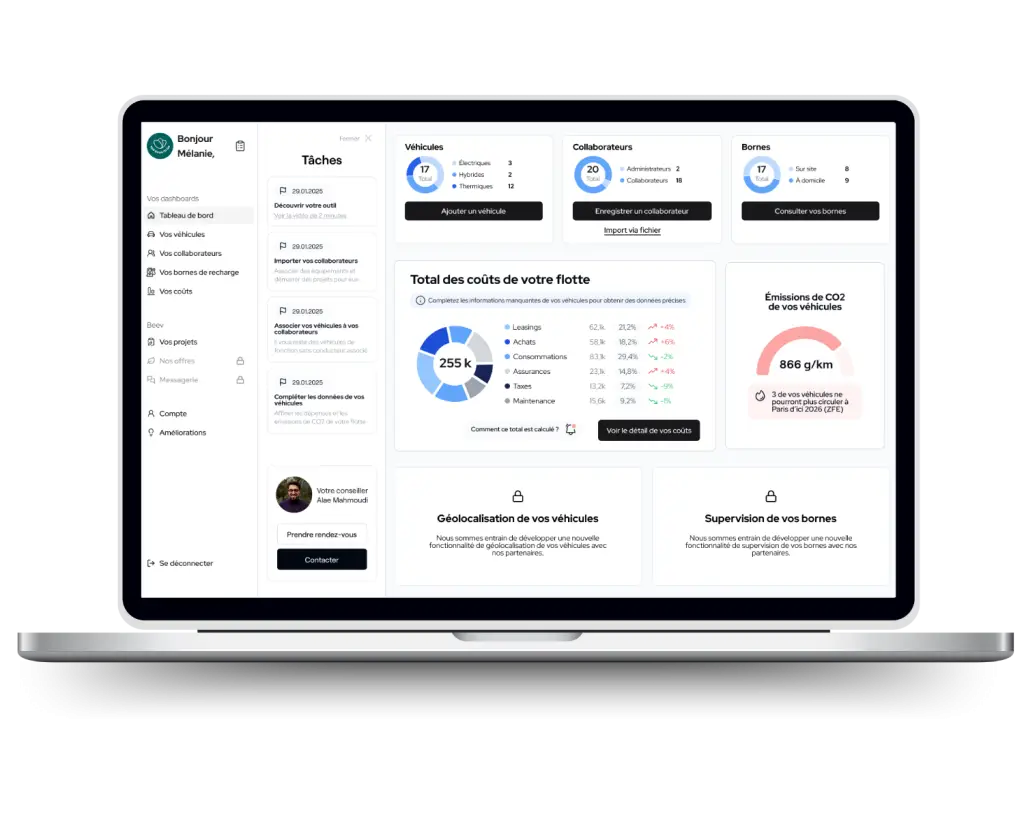

Beheer uw wagenpark eenvoudig met onze speciale tool

Een tool voor wagenparkbeheer van A tot Z

- Voeg uw wagenpark en werknemers toe in slechts een paar klikken

- Plan uw overgang naar elektrische voertuigen en monitor uw MVO-doelstellingen in realtime

- Centraliseer uw uitgaven